テーマは”リノベーション”。建築家で武蔵野美術大学客員教授の野沢正光さんを迎えての勉強会

本日は、朝から二子玉川で勉強会に参加しておりました。

テーマは”リノベーション”。

建築家で武蔵野美術大学客員教授の野沢正光さんを迎えての勉強会です。

リノベーション(renovation)。

その言葉は近年、テレビや雑誌などでも取り上げられることが増えてきました。

既存の建物に大規模な改修工事を加え、価値を高める事。

性能を向上させることはもちろん、時代や目的の変化にあわせて、用途や機能を変更して”あり方”自体を変えることも含みます。

リフォーム(和製英語)は、小規模な住宅改修を指すことが多いので、リフォームとリノベーションは別の概念といえるでしょう。

これまで日本では、古くなった建物は壊し、新しいものを建てる、という考え方が一般的でした。

中古住宅のまま市場に出すよりも、一旦更地にしてから売る、もしくは更地に新しい家を建てて売るというパターンが多いですよね。つまりスクラップ&ビルド。

でも戦前の日本はそうじゃなかった。

親子三代ぐらいは、改修を加えながら古い家屋を使い続けていました。

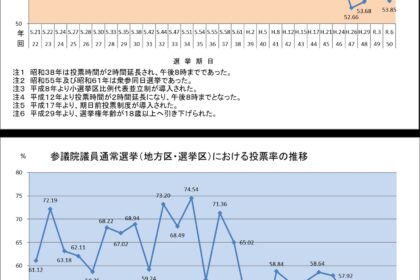

人口推移を示す曲線がピークを迎えた今、住宅や学校などの公共施設も新たに増やす必要は無い。

ならば、財産として豊富に存在する”ストック”は、手を加えながら、長きにわたって有効に活用しましょうよと。

例えば、学校。

子どもたちが減れば、リノベーションで別のあり方(他の使い方)を模索するという事も一つ。

そして、小さくするという事も一つ。

例えば、築50年の学校があったとします。

各所にガタが来ている。

耐震診断をした結果、現代の基準を満たしていないこともわかった。

ではどうするか。

柱への負担を減らすため(耐震性を高めるため)、コンクリート地上4階の建物の4階部分を「減築」する。

リノベーションの際は、断熱性を高めたり、太陽光や太陽熱を活用したりして、エネルギーコストを減らすなどの工夫を取り入れる。

当然、躯体自体は活用しながら建物自体をコンパクトにしつつも、現代的な技術を投入することで快適性を高める。

もちろんスクラップ&ビルドよりも低コストであり環境負荷も低い。

人口は減る。

税収も伸びない。

公共施設の老朽化は進む。

であれば、行政にとっても、リノベーションという考え方は時代の要請ではないでしょうか。

■野沢正光建築工房の設計より。

築50年超の校舎をリノベーションした例。

内装には地元産の木材が多く使われています。

コメントを残す