学校でのICT活用。日本は「出遅れている」との評価ですが、世田谷区立中学校ではこの秋より新たな一歩を踏み出します。

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

今朝(9/1)の読売新聞より。

ネット版は”読書会員限定記事”ですが、以下。

【学校へのICT導入進む米国】(読売新聞)

記事の趣旨としては、

・経団連の関連団体「経済広報センター」は6月下旬から7月にかけて北米の中学・高校の社会科教師10人(米国9人、カナダ1人)を招き、日本の学校や企業との交流プログラムを実施した。

・米国ではグーグルなどの企業が学習用ノートパソコンを安価で学校に提供するケースが急速に広がっている。

・今回来日した教師らの学校では、大半がパソコンやタブレット端末を生徒全員に1台ずつ確保している。

・ICTは各教科のテストや宿題、成績分析でも使われており、個別指導に有効だとされる。

・教師の一人は「効率的なソフトが導入され、生徒の苦手分野がわかる。業務にかかる時間も大幅に軽減された」と言う。

・来日した教師からは、生徒がますます本を読まなくなり読解力の低下が懸念されるとの声も聞かれた。

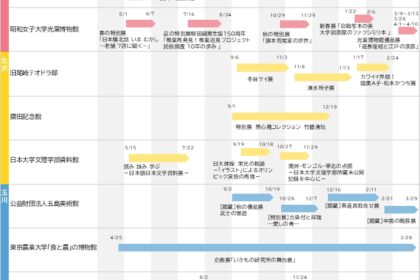

記事では、生徒にICTを頻繁に使わせている中学校教員の割合(OECD調査)も引用されていました。

教員の労働時間が長く、学校が「ブラック職場」となっているとの報道もあります。ICTを活用し、事務的作業の効率化(教材づくりなど)とともに、児童生徒に対してもより良い教育効果が見られるような活用法の確立も急がれるところだと思います。

さて、世田谷区立の中学校でも、少しずつではありますがICT活用の動きがありまして、いよいよ今秋よりBYOD(Bring Your Own Device=子ども達が自分のスマートフォンやタブレットを学校に持ち込み、授業で活用)の取り組みも試行されます。

先ずは全世田谷区立29校のうち、3校程度でとのこと。

授業で利用する時間外、他の授業中や休み時間に子ども達のスマホ、タブレット利用をどうするか(可とするかどうか)、貴重品としての管理の視点、教員側が授業で有効にそれらを活用できるのか、など。

幾つかの課題はありますが、しっかりと整理しながら、ICT活用は進めていくべきだと桃野は考えています。

コメントを残す