医療的ケア児を含む全ての子どもが、安全に学べるよう。区と区教委が責任を持たなければなりません。

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

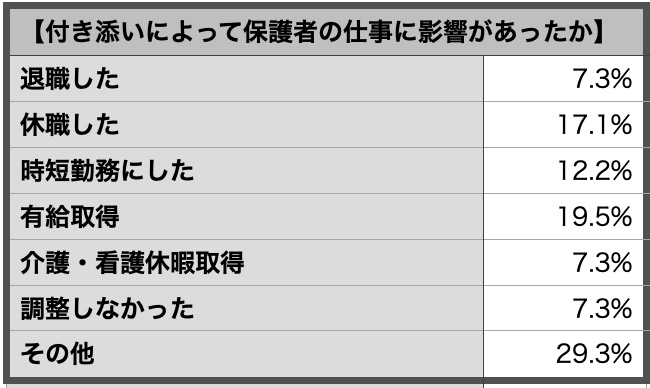

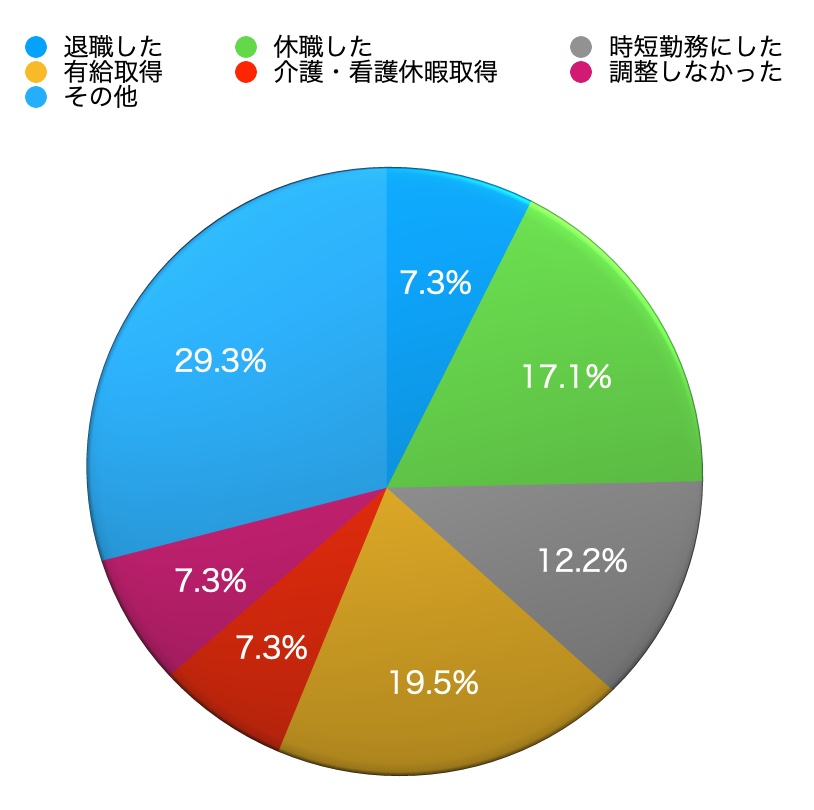

本日(5/7)の東京新聞朝刊に「医療的ケア児の保護者の4人に1人が、学校内で付き添うため退職・休職している」との記事が掲載されていました。

ネットで検索してみると、紙面版よりも短い記事ではありますが既にネット版で報道されていたよう。

世田谷区では桃野が議会で繰り返し「付き添い不要」「看護師配置」をと取り上げ続け区が重い腰をあげた。今は制度が整っています。全国の自治体が取り組むべき!→校内付き添いで休退職が24% 医療的ケア児の保護者、民間調査(共同通信) – Yahoo!ニュース https://t.co/zq3RiIak3i

— 桃野芳文(世田谷区議会議員) (@momono4423) May 7, 2025

以下、東京新聞の記事より引用。

日常的な痰の吸引など医療的ケアが必要な子の保護者の4人に1人が、学校内で付き添うため退職・休職していたことが、認定NPO法人フローレンス (東京)の調査で分かった。2021年施行の医療的ケア児支援法は、保護者の付き添いがなくても医療的ケアを受けられるよう学校の設置者らに求めている。だが、学校に看護師がいても付き添いを強いられる事例が多い実態も浮き彫りになった。

記事では、人工呼吸器をつけた子どもを持つ母親の声も掲載されていました。

「なぜやることもないまま学校の別室にいるのか。ストレスが重なり最後は自分が体調を崩し、息子も通学できなかった」

この学校には複数の看護師がいて、入学後6月までに痰吸引や胃ろうなどの医療的ケアの引き継ぎを教室で終えたとのことでした。ところがその後も母親が下校までの6〜8時間を校内で待機することに。待機中、看護師や学校の先生に呼ばれることはなく、学校側に付き添う理由を聞いても「会議で決まったらから」と答えるのみだったようです。

2021年、医療的ケア児支援法が施行されました。保護者の付き添いがなくても医療的ケア児が学校生活を送れるように国は制度を作っています。一方、現場が正しく法の趣旨を理解して、実際の取り組みに移行しているかは別問題。

世田谷区では、以前「人工呼吸器をつけている医療的ケア児」については看護師配置の対象とせず、保護者の校内待機を必須としていました。

区は「何かあった場合は保護者が対応してください」と、リスクを負いたくないとの態度が見え見えで、実際には「保護者が仕事を辞めなければ子どもを地元の区立学校に入れることができない」というやり方を続けてきました。

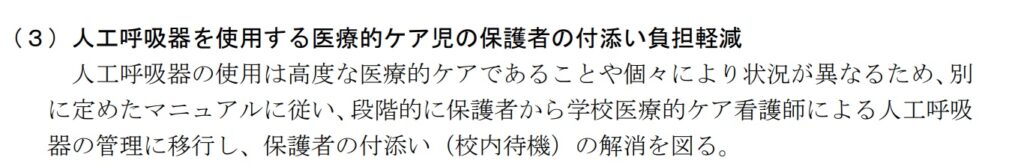

そうした実態に対して、桃野が何度も議会で取り上げ、「学校等における 医療的ケア実施ガイドライン(令和6年3月)」に以下の文章が入りました。

◾️世田谷区の「学校等における 医療的ケア実施ガイドライン(令和6年3月)」16ページ

”保護者の付き添い(校内待機)の解消を図る”が、ガイドライン通りに行われているか。世田谷区における状況を再度確認する必要があるように思います。

医療的ケア児を含む全ての子どもが、安全に学ぶことができる。そうした状況を作る責任を担うのは、世田谷区立学校においては、世田谷区ならびに世田谷区教育委員会です。保護者に仕事を辞めてもらってでもその一端を担わせる、などということがあってはなりません。

コメントを残す