風邪をひいてお医者さんへ行くのと同じ。心の不調を感じたら(子どもに心の不調が感じ取ったら)お医者さんに行くのも選択肢。身構える必要ありません。

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

昨日のブログに「春、特にゴールデンウィーク明けは子どもの心が不安定になる頃。注意が必要」と書きました。以下、昨日(5/5)の桃野ブログです。

不安を抱える子どもの心が軽くなるよう、適切にアドバイスをしてあげたい。そんな大人の参考になるかもしれません。4分前後の短いアニメです。

子どもが不安な気持ちを抱えていると感じたら、周囲の大人はその声にしっかりと耳を傾けることが大事。そして行政機関の相談窓口も活用してほしい旨をお伝えしました。

そんなタイミングで本日(5/6)の日経新聞。以下の記事が掲載されていました。

昨日のブログに書いたことと共通。子どもが話しやすい状態を作っておくこと大事。「まずは子どもの話を聞くこと」「必要と感じたら、保護者はためらわず相談や受信をさせて欲しい」https://t.co/6avKcyiU7Z

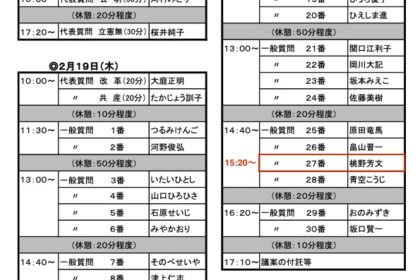

— 桃野芳文(世田谷区議会議員) (@momono4423) May 6, 2022

例年、春に心が不安定になることに加えて、今は新型コロナウイルスの流行が子どもの生活や健康に影響を与えているという記事です。

国立成育医療研究センターが昨年12月、無作為抽出の郵送と任意のインターネットで調査を実施。その結果、郵送の調査では小学5~6年生の9%、中学生の13%に、インターネットの調査では小学生13%、中学生22%に中等度以上のうつ症状が見られたとのこと。

また、自分にうつ症状が出ても「誰にも相談せず自分で様子を見る」と答えたのは、小学5~6年生で25%、中学生で35%。学年が上がると相談を忌避する傾向があるようです。保護者への調査では、自分の子どもにうつ症状が出た場合「病院は受診させず様子を見る」が29%(いずれも郵送調査の結果)となっています。

コロナ禍で日々の生活に様々な影響が出る中、子どもも大きな心的ストレスを抱えていると考えて良いでしょう。昨日のブログにも書きましたが、先ずは大人が日常から相談しやすい状況をつくっておくこと。そして行政の相談機関を活用したり、病院を受診したりということも積極的に考えてほしいと思います。

風邪をひいたらお医者さんへ行くのと同じこと。心の不調を感じたら(子どもに心の不調が感じ取ったら)お医者さんに行くのも選択肢です。妙に身構える必要はありません。

コメントを残す