世田谷区の行政計画がとてもいい加減に作られているという話。

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本来、行政機関の仕事というのは計画に基づいてきっちりかっちりと進められて行くもの。

悪く言えば、融通が効かないとも言えますし、よく言えば大きな逸脱が起こりにくいとも言えます。

”お役所仕事”は時に批判の対象になりますが、悪いことばかりでもないのです。

とはいえ、その計画自体がいい加減に作られていたらそれは別の話。計画がいい加減なら当然、それを達成したから、もしくは達成しなかったらとしても、その仕事内容を評価することは不可能。結果、仕事は行き当たりばったり、なおざりなものにならざるを得ません。

ということで、世田谷区の行政計画がとてもいい加減に作られていて、計画の立て方自体を改善しなければならないという話。

先の本会議代表質問(2025.09.17)で取り上げたのは、「世田谷区実施計画における成果指標の計画変更について」。

行政の計画について説明し始めると、結構難しい話になってしまうので、ブログではシンプルに。例を挙げてご報告します。

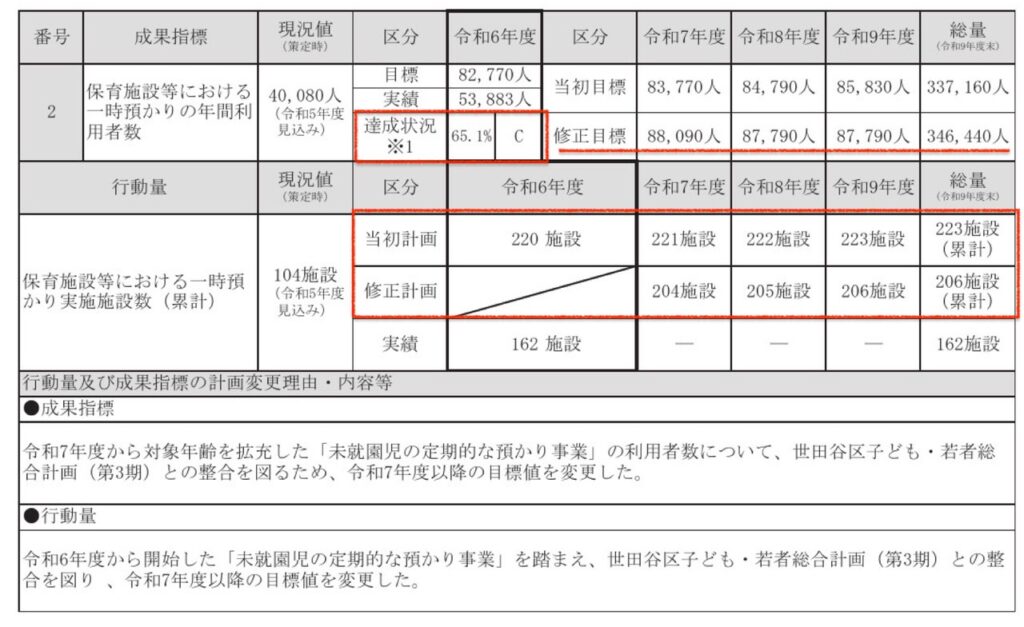

施策2-1「子育て家庭の支援の推進」

番号2、成果指標「保育施設等における一時預かりの年間利用者数」の達成状況は65.1%とC評価ですが、当初目標に対して令和7年度以降の目標が上方修正されています。

その一方で実現に向けた行動量として示されている「一時預かり実施施設数」は下方修正されています。成果指標も行動計画も上位計画との整合性を図るために変更されたとの理由が記載されていますが、これでは根拠なき机上の空論ではないでしょうか。

成果達成意欲の無さが明らかなパターンも多いです。

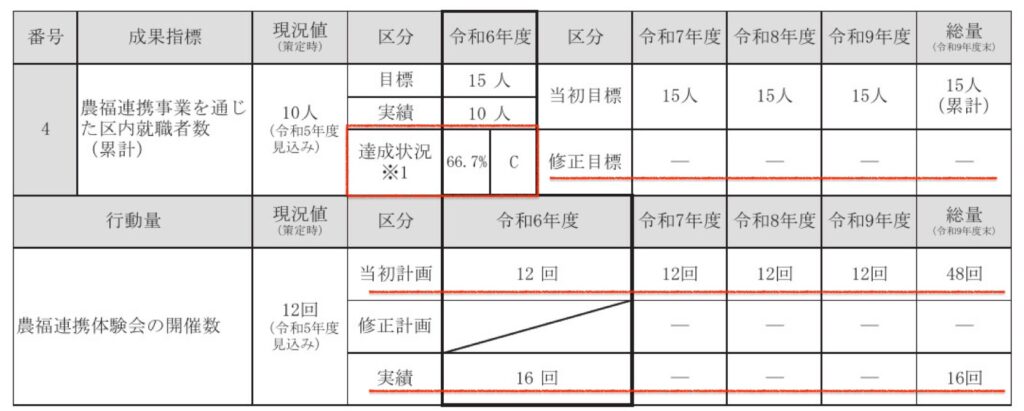

施策15-3「地域や社会の課題の解決に向けたソーシャルビジネスの推進」

番号4、成果指標「農福連携事業を通じた区内就職者数」」の達成状況は66.7%とC評価ですが、当初目標に対して令和7年度以降の目標は修正なし。行動量は令和6年度は計画を上回ったにも関わらず修正なしで実績を下回る計画になっています。

区の立てた計画を読み込んでいくと、他にも「いい加減だなー」と感じる事例はたくさんあります。上記はほんの一例。桃野が指摘すると区側からは以下内容の答弁がありました。

◾️政策経営部長答弁

当初計画策定の令和5年度は新型コロナウイルス感染症が5類に移行した年であり、一定程度、社会活動の回復を見込んでいたものの、実際には想定を上回る事業参加が得られたものや、行動量以外の要因の影響などにより、行動量と成果指標の連動が薄くなってしまったものがあるなど、議員ご指摘のとおりであり、指標の設定等に課題があったものもあった。

目標の下方修正については、原則として、社会状況の変化を受けた国や都の施策の影響などの外的要因による場合や、事業全体の見直しに向けて既存事業を縮小する場合等に限るものとし、単に事業の進捗の遅れや計画未達成のみを理由とした場合は対象外とした。

事業手法の転換や改善の検討に取り組み、成果指標の目標達成を目指す。

(答弁内容以上)

計画を立て、それを達成すべく真面目に頑張るのは本来、役所が得意な分野のはず。まずは計画を立てる段階から真面目にやってもらわなければ困ります。

先の本会議での代表質問と答弁の様子は以下動画でご覧ください。

コメントを残す